Mais au fait, qu'est-ce qu'une tourbière ?

Le Dictionnaire encyclopédique de l'écologie et des sciences de l'environnement de François Ramade (2002) donne la définition suivante :

Tourbière : "Écosystème d'eaux stagnantes caractérisé par un ralentissement du cycle du carbone, qui empêche ou tout le moins ralentit considérablement la minéralisation des matières organiques mortes."

Une tourbière est un milieu d'eau stagnante, caractérisé par la présence ou la formation d’un sol composé de tourbe, de la matière organique très peu décomposée. La tourbière se forme sur plusieurs milliers d'années (1 000 à 10 000 ans), sur une dépression saturée en eau ou un ancien lac.

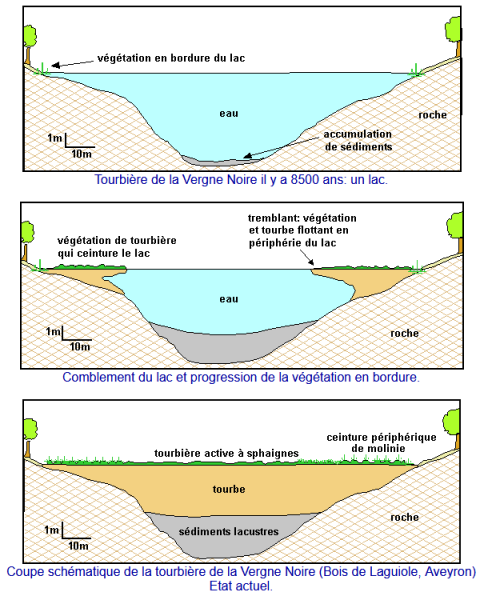

La végétation aquatique (plantes aquatiques, mousses, carex...) s'y décompose très lentement dans des conditions anaérobies (sans oxygène). En altitude, les végétaux à l'origine de la tourbe sont essentiellement les sphaignes (mousses caractéristiques des tourbières). Les débris végétaux s'accumulent à raison seulement de 0,2 à 1 mm/an et forment des stades de comblement successifs. Les schéma ci-dessous montre la formation d'une tourbière sur un ancien lac de montagne.

Les tourbières sont de véritables puits de carbone (C). La tourbe accumulée sur plusieurs mètres de hauteur (20 m maxi) est une matière organique fossile qui représente 30 % du carbone total piégé dans les sols (Fresillon C., 2022 - Le Journal CNRS).

Les changements climatiques et les activités humaines (extraction de la tourbe...) affectent ces puits de carbone qui se mettent à relâcher des gaz à effet de serre (méthane, dioxyde de carbone...), aggravant encore plus le problème.

L'Homme utilise la tourbe pour se chauffer, construire des habitations ou pour enrichir le sol pour ses cultures. L'extraction de la tourbe est bien plus rapide que sa propre formation qui demande des milliers d'années. La tourbe n'est pas un produit renouvelable à l'échelle humaine. Pour protéger nos tourbières, milieux fragiles, il est important que la tourbe ne soit pas utilisée en jardinage. Voir l'article Refuge Pour préserver nos tourbières... dans lequel nous donnons des alternatives aux jardiniers pour qu'ils n'utilisent pas de terreau de tourbe.

Différents types de tourbières

Il existe plusieurs types de tourbières en fonction de la région et de sa géologie. En France, on trouve les tourbières dans les régions montagneuses, plus froides et ce sont principalement des tourbières de lacs. Ce sont des milieux rares et elles couvrent moins de 100 000 ha (Dupieux N., 1998). Elles se concentrent surtout en moyenne montagne, dans le Massif Central, les Alpes, le Jura, les Vosges ou les Pyrénées.

Toutes les tourbières ont en commun une eau stagnante. L'eau provient soit du ruissellement, soit d'une nappe phréatique. On distingue :

- Les tourbières de lac : un ancien lac se comble petit à petit par accumulation de la matière organique dans le fond.

- Les tourbières de pente ou de source : formées par le ruissellement lent et continu de l’eau le long d’une pente, et par atterrissement (amas d'alluvions s'accumulant) : ces tourbières sont assez peu profondes.

- Les marais tourbeux de plaine : développés dans des vallées fluviales ou des plaines.

- Les tourbières bombées ou haut-marais : utilisés par les Hommes.

- La lande tourbeuse.

Faune et Flore des tourbières

Les tourbières acides (pH < 3,5) sont les plus répandues. Elles se caractérisent par une végétation à sphaignes, carex et joncs. C'est la présence des sphaignes qui rend la tourbière acide. Les linaigrettes (Eriophorum sp.) sont des plantes herbacées avec un petit plumet blanc qui poussent sur ces terrains humides. Avec l'enfrichement du milieu et en l'absence d'une intervention humaine, les ligneux finissent par pousser (saules, bouleaux, buissons...).

Du côté de la faune, on trouve des amphibiens comme les grenouilles rousses ou agiles, des libellules (comme l’Agrion de mercure), le Pipit farlouse (un oiseau), des papillons (Azuré des mouillères), des arachnides (Dolomède des marais)...

Menaces sur les tourbières

Les tourbières sont principalement menacées par les activités humaines :

- L'assèchement des zones humides, le comblement des marais, leur canalisation.

- L'extraction et la surexploitation de la tourbe utilisée en jardinerie et en horticulture (voir l'article Refuge Pour préserver nos tourbières...).

- L'agriculture : mise en culture des tourbières.

- La sylviculture : plantations de pinèdes pour produire du bois.

- L'urbanisation, les aménagements et l'artificialisation des sols.

- L'enfrichement naturel par les ligneux

Le classement des tourbières en zones Natura 2000 ou en Réserves naturelles aide à la protection de ces habitats et à protéger leur biodiversité.

Ressources

- Pôles-relais Tourbières - CEN

- Réserve Naturelle Nationale (RNN) de la Tourbière des Dauges

- Qu'est-ce qu'une tourbière ? - MNHN

- Tourbières, une bombe climatique à retardement - Le Journal CNRS

- Ramade F. (2002) - Dictionnaire encyclopédique de l'écologie et des sciences de l'environnement - Editions Dunod.