Intrusion marine

Intrusion marine

Le littoral est un milieu soumis à différentes pressions, dans lequel l'Homme joue un rôle direct et indirect, prépondérant.

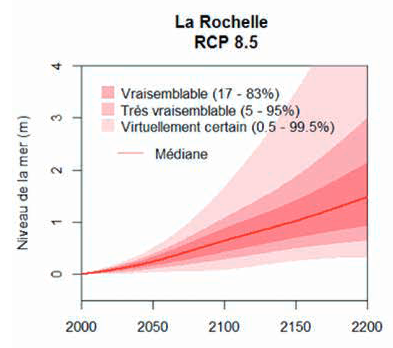

Le changement climatique est identifié comme l’un des 5 facteurs directs majeurs de pression pesant sur la biodiversité (IPBES, 2019). Il s’accompagne sur les littoraux d’une hausse du niveau de la mer liée au réchauffement de l’air faisant fondre la glace aux pôles, mais aussi au réchauffement de l’eau, dont la température plus élevée fait augmenter le volume des masses d’eau.

A l’échelle de la Mer des Pertuis où la LPO (co)gère des réserves naturelles, la démarche Natur’Adapt permettant de synthétiser dans des récits les changements climatiques passés et futurs du territoire, a été déployée en phase test en 2018 (RNN baie et Marais d’Yves et RNN Lilleau des Niges) puis reprise en 2025 sur l’ensemble de ces Réserves.

Ces récits décrivent, d’après le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), une hausse de 10 cm sur 40 ans de 1970 à 2010 du niveau de la mer (Goriou 2012), alors que les prédictions d’ici 2050 estiment une hausse encore plus rapide, de 20 à 43 cm (Castelle, 2018).

Face à cette hausse progressive et constante, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre. Les digues construites pour protéger les habitants et le territoire des incursions marines, limitent les zones soumises à la submersion en bloquant le flot marin.

Avec les tempêtes de plus en plus fortes et de moins en moins occasionnelles en Europe de l’Ouest (Source : Météo France), les digues peuvent-être endommagées et leur coût élevé encourage à repenser les stratégies de protection. Ces digues peuvent ainsi être reconstruites en arrière des défenses actuelles, laissant de vastes zones jouer un rôle tampon. Ces zones naturellement présentes sont constituées de prés salés, lagunes ou marais arrière-littoraux et sont des solutions « fondées sur la nature » face au changement climatique. A l’interface terre-mer, elles permettent de faire face aux apports d’eau, que ce soit pendant les crues hivernales terrestres (de plus en plus fréquentes et rapides avec les modifications climatiques) par l’apport d’eau douce, ou pendant les tempêtes (de plus en plus fortes) par un apport marin d’eau salée.

Ces zones naturelles sont néanmoins contraintes sur le littoral par le développement urbain et les activités humaines d’une part, et la hausse du niveau de la mer d’autre part. Ce phénomène est appelé « compression côtière ».

Documents à consulter